Capítulo 12 — La otra banda

Ciudad de México, 1929-30

Viví muchos años en la Ciudad de México y, aunque hace ya ocho que la dejé atrás, sigue viniendo a mí en oleadas de memoria. No siempre hay un motivo; los recuerdos aparecen solos, se instalan y me obligan a escribirlos. Así ocurre hoy, que sin razón aparente me viene a la mente una calle pequeña de San Ángel. Una de esas que parecen insignificantes y, sin embargo, trascienden.

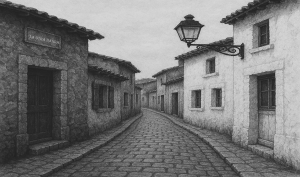

Cuando uno va por la avenida Revolución hacia el sur y llega a lo que fue el Río Magdalena, hoy convertido en el Eje 10 San Jerónimo, se abre del lado izquierdo una calle pequeña, no mide más de cuatrocientos metros: nace perpendicular al eje, dobla en ángulo recto y pronto regresa al propio eje trazando los catetos de un triángulo y donde el eje 10 es la hipotenusa. Un puñado de casas, un taller mecánico y poco más es lo que recuerdo de ella. Nada que la distinga, salvo su nombre: La Otra Banda.

Ese nombre me intrigó desde niño. La otra banda sugiere siempre una dualidad: si existe “otra”, es porque hay una primera; si hay una banda, hay también su opuesta. ¿Qué significa? ¿Qué secretos encierra? La vida entera parece hecha de esas contraposiciones: un camino que sube y otro que baja, un lado del río y el contrario, lo bueno y lo malo, la inocencia y la culpa. Quizá por eso esa calle, tan breve y silenciosa, me ha acompañado tantos años: porque su nombre es metáfora de la vida misma.

En esa calle breve y angosta estuvo la escuela del Señor Peña, donde Alfonso terminó la primaria tras un recorrido más largo de lo habitual. No sé de otras historias que allí se tejieran, aunque seguramente las hubo.

En 1929, al llegar a la Ciudad de México, Alfonso tenía apenas doce años. Había cursado sólo una parte de la primaria en Querétaro y, al inscribirlo en la escuela del Señor Peña, lo colocaron en cuarto grado. Aquella pequeña institución, modesta pero firme en sus métodos, se volvió su mundo inmediato: pizarrones verdes gastados, pupitres alineados, la voz clara del maestro dictando cuentas y lecturas.

El regreso a la vida escolar no fue sencillo. Para un muchacho que venía de la provincia, la gran ciudad imponía un vértigo distinto: calles polvorientas llenas de tranvías, pregones de vendedores en cada esquina y un murmullo incesante que contrastaba con la calma queretana. Sin embargo, su madre María insistía en que terminar la primaria sería un paso decisivo. “Con ese papel en mano —decía— se te abrirán puertas, aunque sean pocas.” Alfonso, aunque a veces protestaba en silencio, comprendía que ese esfuerzo no era sólo suyo: era también el de toda la familia, que se aferraba a la esperanza de un futuro más estable en la capital.

Aún le pesaban las cajas imaginarias que nadie termina de desempacar: acentos nuevos, calles interminables y nombres que se pegaban a la memoria como señales del destino. Uno de ellos lo acompañaría siempre: La Otra Banda. Ese nombre sonaba también a río que divide la vida en dos orillas: de un lado, la infancia; del otro, lo que viene.

En esa calle, dentro de un cuartito con pizarrón que olía a gis y madera húmeda, Alfonso retomó su camino escolar. Completar los estudios de la primaria le tomaría hasta los quince años, lo supo su madre al firmar con trazo firme el cuaderno de inscripciones. A Alfonso, en cambio, la cifra le parecía lejana: lo que lo urgía era aprender a leer la ciudad, descifrar la respiración de los tranvías, los pregones inagotables y esa promesa de vida que se abría frente a él y, al mismo tiempo, lo intimidaba.

Pero recordar que en esa esquina de San Ángel se encontraba su escuela me llevó también a evocar algo más: un suceso extraordinario que vivió aquel mismo año, cuando apenas regresaba a la escuela.

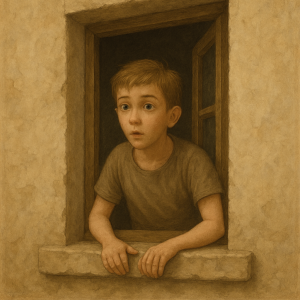

Fue en ese mismo año, quizá el siguiente, cuando el ya tenía 13 años, mientras la rutina escolar empezaba a asentarse, cuando sucedió lo inesperado. Un día cualquiera, entre semana, Alfonso amaneció con un resfriado leve y algo de fiebre. No era gran cosa, pero bastó para que su madre, siempre atenta, lo obligara a quedarse en cama. Así, de pronto, se encontró encerrado en su habitación, sin más compañía que el fastidio de las horas lentas. No era la enfermedad lo que le pesaba, sino el hastío de no estar afuera, de no caminar las calles ni escuchar el murmullo incesante de la ciudad que empezaba a conocer. No lo sabía entonces, pero aquel día de encierro lo marcaría para siempre: entre la monotonía del reposo y la espera del siguiente timbre escolar, algo extraordinario estaba por suceder.

La casa donde vivían no era grande, pero tenía la amplitud típica de aquellas construcciones modestas de San Ángel: un zaguán angosto que conducía a un pasillo y, en el centro, un patio de servicio que hacía de corazón doméstico. Alrededor de ese patio se abrían las habitaciones, con puertas y ventanas que miraban hacia dentro, como si toda la vida de la familia girara en torno al lavadero, las cubetas y las sogas donde se tendía la ropa. Desde la recámara de Alfonso, una ventana de madera pintada de blanco daba directamente a ese espacio.

El patio, siempre vivo, era escenario de voces y rutinas: la madre organizando las tareas, entrando y saliendo con ollas y trapos, necesitaba algún ayudante que completara tanto trajín. Era un lugar donde el sol se colaba a ratos, dibujando manchas de luz sobre la piedra húmeda, y donde el agua, al chocar contra el lavadero, marcaba un ritmo que parecía sostener la casa entera.

Aquella mañana, Alfonso permanecía en cama. La fiebre apenas lo rozaba, pero la orden de su madre había sido clara: reposo absoluto. Más aburrido que enfermo, se revolvía entre las sábanas, escuchando el eco de la vida cotidiana que seguía su curso tras la ventana. El aire olía a jabón de pastilla y a ropa recién remojada.

Entonces apareció ella: una muchacha joven, recién llegada para ayudar en el quehacer. Se inclinó sobre el lavadero, con mangas arremangadas y una concentración que no dejaba espacio para distracciones. María le había encargado un montón de ropa, y la tarea ocupaba todo su empeño. Alfonso, desde la penumbra de su cuarto, descubrió el mundo a través del marco de esa ventana. Primero fue el movimiento cadencioso de los brazos, el agua resbalando, la espuma formándose como nube pequeña; después, sin saber cómo, algo más se abrió dentro de él.

El aburrimiento desapareció de golpe. Lo reemplazó una curiosidad intensa, fascinada, que no se parecía a nada vivido antes. Se sorprendió mirando con una atención nueva, distinta, con un cosquilleo que se expandía sin permiso. Comprendió, sin palabras, que había pasado la línea invisible que separa al niño que mira por mirar del muchacho que se descubre mirando. El mundo siguió su curso en el patio: agua, tela, jabón, la muchacha concentrada en su tarea. En la habitación, en cambio, el tiempo cambió de velocidad. El encierro dejó de ser castigo y se volvió umbral.

Duró lo que dura lo inevitable. La naturaleza hace lo suyo con la misma neutralidad con que brota una fuente. Cuando todo volvió a la calma, la conciencia llegó, tardía y ruidosa. La culpa entró como una manada de búfalos perseguidos durante la caza por toda la tribu.

El peso fue inmediato. Apenas el asombro cedió paso al desasosiego, la culpa se le vino encima con la fuerza de una marea. No había pasado un minuto y ya sentía que lo visto, lo sentido, lo que su propio cuerpo había decidido por sí mismo, era una falta. Lo habían educado así: a desconfiar de lo natural, a creer que el deseo no era don sino trampa, a pensar que el cuerpo escondía siempre un enemigo.

En la penumbra de su habitación, Alfonso se encogió, como si pudiera ocultarse de una mirada invisible que lo vigilaba desde lo alto. “Soy culpable”, se repetía en silencio, y la sentencia sonaba más pesada que cualquier fiebre. Recordaba las homilías, las palabras severas de los catecismos, las advertencias de su madre: “hay que ser puro, hay que ser limpio, no hay que mancharse con pensamientos torcidos” nunca lo había entendido del todo, ahora si. Y ahí estaba él, un niño apenas, que ya se sentía indigno.

La imaginación, alimentada por aquellos años de religiosidad férrea, hizo el resto. Empezó a inventarse castigos: rezar y rezar sin ton ni son, negarse el juego, confesarlo todo con vergüenza. Pero nada parecía suficiente; el miedo lo dominaba. Veía delante de sí el infierno, no como metáfora sino como un lugar tangible, oscuro, inevitable, donde lo esperaba un fuego reservado para su falta.

El cuarto se le volvió una prisión. El patio, apenas un instante antes fuente de novedad y de vida, se transformaba ahora en el escenario de su condena íntima. El jabón que chisporroteaba en la piedra le sonaba como burla, y cada golpe de ropa contra el lavadero como martillazo de un juez invisible.

Se cubrió la cara con la sábana, temblando. No era ya la fiebre del resfriado: era el pavor de saberse castigado, de sentir que el universo mismo había tomado nota de lo ocurrido y preparaba su respuesta. Y entonces, como si el mundo lo confirmara, para colmo y con un humor negro, muy negro, la tierra comenzó a moverse.

Primero fue un rumor, como si la casa bostezara. Después vino una sacudida breve, un golpeteo de vidrios, el rechinar de la loza en la alacena. El agua del patio se estremeció en sus cubetas y la ropa se agitó en las sogas como banderas asustadas. Era un temblor mediano, de esos que en la Ciudad de México ocurren cada tanto, sin mayor consecuencia. Pero para Alfonso no había duda: era la respuesta inmediata del cielo.

El corazón se le subió a la garganta. Sintió que cada movimiento del suelo era la confirmación de su falta, que el universo entero se había confabulado contra él. “Es por mí”, alcanzó a pensar con un hilo de voz. El mundo no podía permanecer igual después de su pecado; la tierra misma se rebelaba.

Se abrazó a las cobijas, pidiendo perdón en silencio, con las oraciones atropelladas que le venían a la mente. No eran rezos ordenados, sino súplicas desesperadas: promesas de enmienda, ofrecimientos de castigo voluntario, ruegos para que el terremoto no creciera. En su interior se dibujaba el peor escenario: la casa derrumbada, su madre y su hermano menor atrapados bajo los escombros, todo reducido a ruina. Todo por su culpa.

El movimiento cesó pronto, apenas unos segundos, pero en Alfonso dejó una marca imborrable. La madre entró al cuarto para tranquilizarlo: “No fue nada, ya pasó.” Revisó que no tuviera más fiebre, le acomodó la sábana.

Para ellos el temblor había sido un episodio menor. Para Alfonso, en cambio, había sido una sentencia. Su mente no podía desligarlo de lo que había ocurrido instantes antes. El suelo había temblado porque él había caído. El mundo lo había visto.

El resto del día transcurrió en apariencia normal. La fiebre bajó, la casa siguió con su trajín, y la muchacha en el patio terminó de lavar la ropa sin advertir que, en la habitación de al lado, un niño había sentido caer el cielo sobre sí mismo. Todo volvió a su cauce, salvo dentro de Alfonso.

Guardó silencio. No se atrevió a contarle a nadie lo que había vivido, convencido de que bastaba hablarlo para que el castigo se hiciera mayor. Rezó bajito en la cama, prometiendo corrección, prometiendo olvidarlo, como si pudiera borrar lo que ya se había grabado en su piel. Pero por más que lo intentó, la imagen del patio y el estremecimiento de la tierra se entrelazaban una y otra vez en su memoria.

No sería una culpa eterna ni una condena, pero sí un recuerdo fundacional: una de esas vivencias que marcan el paso de la inocencia a la conciencia. Años después, al evocar su adolescencia, Alfonso sabría reconocer en aquel día extraño que, entre fiebre y temblor, uno de los primeros momentos en que la vida lo obligó a mirarse de frente.

Por la noche, cuando la casa se recogió y la madre apagó el último candil del pasillo, rezó como pudo. Las palabras le salían torcidas, como si las cuentas del rosario estuvieran mezcladas. Pidió que no hubiera más temblores, que su madre no sufriera, que el cielo no se ensañara. Y, muy bajito, pidió también —con vergüenza— comprender. ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo se camina el día siguiente cuando el cuerpo ya sabe lo que antes ignoraba?

Pasaron días. El recuerdo se asentó como una marca discreta, a veces molesta y a veces luminosa. No volvió a ver a la muchacha de la misma manera —no por miedo de ella, sino por cuidado de sí—. Aprendió a bajar la vista sin rencor, como quien reconoce un fuego y se promete prudencia. El agua del lavadero siguió su canto; el patio, su función de corazón de la casa. La ciudad, ajena a todo, siguió creciendo.

A veces, cuando el sueño lo vencía, regresaba el susto. Sentía otra vez el zarpazo breve del suelo y el latido desbocado que le respondía; despertaba con la certeza de que algo se había roto para siempre y con la sospecha de que ese algo, roto, lo hacía más verdadero. No sabía decirlo así, pero lo intuía: madurar tal vez era aceptar que el mundo no se parte sólo por culpa, ni el cielo tiembla a capricho; que hay misterios que no son pecados y culpas que vienen heredadas, como muebles pesados.

Esa noche, ya sin fiebre y con una paz tímida, miró de nuevo la ventana. El patio estaba oscuro; el lavadero, mudo. La Otra Banda se oía lejos, como si la calle misma respirara en voz baja. Alfonso cerró los ojos y, por primera vez desde el temblor, dejó que en su pecho convivieran dos cosas aparentemente opuestas: la inocencia herida y la curiosidad del que despierta. No eran enemigas; eran la misma cuerda estirada por la vida.

Cuando se durmió, soñó con dos orillas: una con luz de iglesia, otra con luz de patio. El río no estaba en medio; estaba dentro.

A partir de ese día, y por mucho tiempo, cada pequeño estremecimiento —un camión que pasaba, la vibración de un tranvía— le recordaría aquella mañana en que la tierra y su alma temblaron a la vez. No como amenaza, sino como señal. El mundo es más grande que el miedo, pensó sin saber que lo pensaba. Y la vida, al fin, no pide permiso para empezar.

Quizá por eso, cuando pienso en aquella calle llamada La Otra Banda, siento que su nombre guarda el secreto de historias de quienes cruzan una frontera para no volver jamás al sitio de donde partieron. Alfonso, sin saberlo, cruzó ese día de una orilla a otra: de la inocencia a la conciencia, del juego a la vergüenza, del niño que obedece al muchacho que empieza a descubrirse. No fue un salto definitivo ni un parteaguas solemne, sino apenas un temblor —en la tierra y en el alma— que le recordó que la vida siempre se divide en dos riberas. Y en medio de ambas, como un puente invisible, se abre el camino que todos alguna vez debemos andar.

Gracias Benjamín.

Seguimos pendiente

Una gran Gozada cada capítulo

Exquisito relato.

Envuelta maravillosamente en las narraciones. Gracias